Tag

Questa lapide ha contato qualcosa, nella mia vita. Si trova in una chiesa dove, quand’ero studente liceale, andavo quasi tutti i giorni, insieme con decine di altri ragazzi e ragazze della mia età, a “fare compieta” (dicevamo così, non so perché, dato che in realtà erano i vespri). Ora è stata trasformata in una sala dove ogni tanto si tengono delle mostre e ieri, passandoci davanti e trovandola aperta, vi ho rimesso piede dopo chissà quanto tempo. Eccola qui:

Non ricordavo che fosse così piccola: quand’era piena di giovani sembrava, anzi no, non sembrava ma era molto più grande. Lo era, perché alla derisoria domanda del filosofo Vittorino, che si riteneva “cristiano dentro” senza bisogno di andare in chiesa, «ergo parietes faciunt christianos?» (“sono dunque le pareti che fanno i cristiani?” in Agostino, Conf. 8,2,4) si dovrebbe appunto rispondere: immo christiani faciunt parietes! Perché sono i cristiani, riempiendo le chiese, a farle grandi. Vuote, o solo visitate da turisti, le chiese non sono più niente, Basilica di San Pietro compresa.

Ma non è questo il punto di cui vorrei parlare. Il punto è quella lapide, che ho letto mille volte in gioventù, ogni volta restandone colpito, che so a memoria e che trovo anche oggi «poeticissima», come direbbe Leopardi. Poeticissima per la qualità delle parole, che a me pare alta e sicura, ed anche per la loro distribuzione nelle righe del testo, che sarà anche dovuta banalmente a come lo scalpellino si è arrangiato con lo spazio che aveva, ma, per una sorta di “colpo di dadi” eccezionalmente fortunato, ha dato vita a una scansione in versi liberi intensamente espressiva.

Pregate Dio / per l’anima: il primo distico si impone per la nettezza con cui va al sodo, senza orpelli e col ciglio asciutto di chi non ha bisogno di commuovere, perché sa di aver titolo ad ordinare. «Pregate Dio per l’anima»: e io, per parte mia, più di una volta ho ubbidito.

Del fu signor conte: la freddezza dell’inizio si scioglie già, con pudore, nel terzo verso che, pur restando contegnoso, è di una malinconia così struggente che comincia già a prendermi alla gola (e non vorrei). Oggi magari mi verrebbe in mente che quel «fu signor conte» è anche un po’ dantesco («io fui di Montefeltro, io son Bonconte»), ma la reminiscenza letteraria è superflua: è già così possente di per sé, che aggiungerci qualcosa toglie.

Alessandro Torelli: chi ha seguito il nostro viaggio nella Commedia sa quale incanto ci sia per me nella “poesia dei nomi”, e quindi potrebbe collocare là il senso poetico che trovo in questo “nome-verso”. Però, anche se io adesso sto facendo un po’ di letteratura, non dimentico, e prego l’eventuale lettore di non dimenticare, che questa è storia, non letteratura. Non stiamo a fare l’Antologia di Spoon River, né Alessandro Torelli è il bel nome di un personaggio da romanzo (un po’ dannunziano, se si vuole). Alessandro Torelli è come Leonardo Lugaresi: un uomo in carne ed ossa, come me e come te che stai leggendo, veramente vissuto; vissuto non meno di me e di te. Solo che è morto (e noi ancora no). Dov’è?

Ultimo di sua famiglia: quando, compitando l’epigrafe, arrivavo qui, la commozione avrebbe forse preso il sopravvento, insieme allo sgomento di fronte all’abisso di oblio che questo verso spalanca. Morto il signor conte, ultimo di sua famiglia, chi mai si sarà ricordato di lui, per chi avrà contato qualcosa – una volta esaurite le disposizioni testamentarie (tra cui probabilmente il mandato al parroco di far incidere e murare in chiesa quella lapide)? Per chi sarà mai più esistito? Per fortuna, la temuta e detestata commozione era, ed è tuttora, sormontata e assorbita dall’immaginazione (virtù precipua dello storico!), che a questo punto si disfrenava e molte volte mi ha narrato la vita di quest’ultimo di sua famiglia.

Morì: orsù, poeti, vi sfido. Scrivetelo voi, se ne siete capaci, un verso più concentrato e più definitivo di questo. Ma non è un verso, è un fatto. Quell’uomo morì. “Quando?”, chiede subito lo storico

Li XXV gennaro / MDCCXXXVII: ecco che cosa distingue l’immaginazione storica da tutte le altre immaginazioni umane, i fatti. Perché i fatti ci sono, e non sono così stupidi come si dice; sono anzi importanti e preziosi. La ridotta conoscenza che sempre ne abbiamo ci faccia umili e guardinghi; la scarsità delle nostre informazioni sulla realtà ci renda rispettosissimi di ogni particolare, attenti raccoglitori di ogni frustolo che le fonti ci hanno preservato (come appunto dev’essere lo storico). Che so io di Alessandro Torelli, che ora mi sta tanto a cuore? Che era conte, che era l’ultimo di sua famiglia, che morì il 25 gennaio del 1787 (ma la scrittura in numeri romani, togliendo la possibilità del “colpo d’occhio”, ci ha costretti a decifrarla lettera per lettera, questa data, e anche questo è servito a pesarla bene). È poco, ed è tanto:

In età di anni LIX / e mesi X: ecco un costume umanissimo che noi oggi abbiamo perso, e che invece nell’epigrafia funeraria romana si spingeva fino a computare spesso l’età del defunto includendovi anche i giorni. Come è giusto, perché la vita umana è preziosa. Se muoio questa notte, scommetto che nel manifesto scriverebbero “Leonardo Lugaresi di anni 69”, ma non è vero. Io oltre che 69 anni ho anche dieci mesi (e quattro giorni) in più, che sono unici, irripetibili e preziosissimi: con quale diritto vengono trascurati? E d’altra parte, come si potrebbe darmi del settantenne, così, come se niente fosse, gratuitamente, senza averli ricevuti quei tre mesi che mi mancano? Se Alessandro Torelli fosse morto il 25 di febbraio o il 25 di marzo di quel 1787 – mentre il mondo andava avanti per conto suo e, tanto per dire, nella Francia di Luigi XVI stremata dalla crisi finanziaria cominciava a farsi strada l’idea di convocare gli Stati Generali – per lui non sarebbe mica stata la stessa cosa! Avrebbe fatto una gran differenza: che ne so, avrebbe avuto il tempo di vedere i primi segni della primavera incipiente, e chissà, magari godere qualche giornata di sole abbastanza mite da poter mettere il naso fuori di casa. In limine mortis è tanto. In questi ultimi versi c’è dunque assai più che l’indiretta collocazione della sua nascita al marzo 1727.

Ma che c’entra tutto questo con la storia e con il perché e il come la si deve studiare? A me è sempre parso evidente: la presa d’atto, in quei termini, dell’esistenza di Alessandro Torelli impone a tutti noi una considerazione. Che ne è di lui? Una volta che tutti l’hanno dimenticato, quando nessuno si cura di lui, quando non è più niente per nessuno, che cos’è se non niente? E se ciò che è stato adesso è niente, che importa se un tempo (un passato che ora è niente anch’esso) è stato o non è stato? Il nichilismo sarebbe davvero l’unica possibilità, se non ci fosse Dio, il grande storico – l’unico storico, come diceva Marrou, davvero adeguato alla misura dell’infinita complessità della storia (perché è Lui che la fa). L’unico che sa tutti i fatti, in tutte le loro innumerevoli concatenazioni, l’unico che li ricorda tutti continuamente, simultaneamente, per l’eternità. Lui che conosce a menadito ogni piega della vita di Alessandro Torelli; Lui che è familiare ad ogni suo moto dell’animo, anche il più riposto; Lui che vede ogni istante dei suoi cinquantanove anni e dieci mesi; Lui che saprebbe recitare a memoria tutto l’albero genealogico della famiglia su fino al primo che agguantò il titolo nobiliare; Lui che sa tutto di tutto ciò che accadeva nel mondo quel venticinque gennaio 1787 (era un giovedì) in cui Alessandro Torelli esalò l’ultimo respiro, all’insaputa di quasi tutti gli altri esseri umani. Lui che non solo conosce, ma ama tutto questo.

Dopo Dio, c’è lo storico. Il piccolo storico, lo storico umano: un umile individuo, che diversamente dal grande storico divino, quasi niente sa e meno ancora capisce di ciò che è accaduto; però, se è veramente uno storico, anche lui ama gli uomini di cui si occupa, tanto da scegliersi come mestiere appunto quello di coltivarne la memoria. È questa pietas a costituire, almeno ai miei occhi, il vero titolo di merito, la vera nobiltà dell’impresa storiografica. Dio nella sua infinita grandezza, e lo storico nel suo piccolo, fanno lo stesso lavoro: salvano l’umanità dal nichilismo in cui la morte la precipiterebbe.

Post scriptum autoironico. Dopo tutte queste chiacchiere, forse qualcuno mi obietterà: allora perché non hai mai neanche provato a fare una ricerca d’archivio e a scrivere qualcosa su Alessandro Torelli, visto che pensi di essere l’unico ad aver cura di lui, oltre al Padreterno? Per due motivi, uno decente e l’altro ignobile. Quello decente è che sono un tardoantichista e la storia moderna non è il mio campo; quello ignobile è l’accidia. Posso solo addurre, a mia discolpa, che nei riguardi degli uomini di cui mi sono occupato io ho tuttavia cercato di avere la stessa pietas che provo per il fu signor conte Alessandro Torelli, ultimo di sua famiglia.

Pagina molto bella.

Mi ha incantato fin dall’incipit: “Questa lapide ha contato qualcosa, nella mia vita”.

Pagina «poeticissima», che già so a memoria.

Chissà se l’autore mi concederebbe l’arbitrio di espungere un passaggio…. Penso di no. E tuttavia, fin da una prima lettura, io ho dovuto sorvolare su quel passaggio: far conto che non ci fosse.

Ve lo cito, ma proprio per archiviarlo e dimenticarmene:

“questa è storia, non letteratura. Non stiamo a fare l’Antologia di Spoon River, né Alessandro Torelli è il bel nome di un personaggio da romanzo (un po’ dannunziano, se si vuole). Alessandro Torelli è come Leonardo Lugaresi: un uomo in carne ed ossa, come me e come te che stai leggendo, veramente vissuto; vissuto non meno di me e di te. Solo che è morto (e noi ancora no). Dov’è?”.

Chissà perché mai Leonardo sembra non voler ammettere il nesso tra storia e letteratura, tra la vita e la poesia, fino al punto di insinuare che le voci che ci interpellano dalle pagine dell’ Antologia di Spoon River sono quelle di “personaggi da romanzo” e non uomini e donne “in carne ed ossa, come me e come te che stai leggendo”.

Vi ricorderete, immagino, almeno “la maestra Emily Spark”, che Vanni citò, qui, proprio pochi mesi fa : “Oh, ragazzo, ragazzo per cui pregai e pregai….!” E lo sapete, vero, che un grande fotografo (un fotografo -poeta) Mario Giacomelli, li ha proprio “visti”, nel suo Omaggio a Spoon River, proprio “in carne ed ossa”, questi personaggi, viventi come li aveva visti la pietas di Edgar Lee Masters?

La poesia, la grande poesia può fare questo. “Fa” questo. Perché è sempre un vivente quello che il poeta (proprio come lo storico) fa parlare, anche da un cimitero, e non un “personaggio da romanzo (un po’ dannunziano, se si vuole).” No, non si vuole.

Certo che, proprio come tu dici, è la “pietas a costituire il vero titolo di merito, la vera nobiltà dell’impresa storiografica”! Ma è quella stessa pietas che, dai tempi dei tempi, ha mosso i poeti a scrivere e (ma perché non ammetterlo?), è da loro che gli storici (e anche tu) hanno imparato. E allora, perché negare questa evidenza?

Non so perché, prof, devi truccare le carte in questo modo. Oggi è la Festa di San Giovanni Battista, e qui a Firenze si dice: “San Giovanni ‘un vole inganni”.

"Mi piace""Mi piace"

È festa anche a Cesena, perché il Battista è anche nostro patrono. Grazie dunque dell’acuminato detto fiorentino, che non conoscevo, ed è, oltre che fiorentino, del tutto in linea con la figura di san Giovanni (certo più della declinazione bonaria e quasi giocosa che si tendeva a darne qui, con la fiera di san Giovanni e i fischietti di zucchero che ne erano il simbolo per noi bambini). Adesso il comune la chiama “festa dell’estate” (!). Poi hai anche ragione, ma sai com’è … qui, a casa di Renato Serra, con la letteratura si tende ad avere un rapporto un po’ sottile e complicato: sarà l’aria.

"Mi piace""Mi piace"

Cosa ci fanno quegli orrendi pupazzi in Chiesa?

"Mi piace"Piace a 1 persona

L’ha detto. Quella non è più una chiesa. “Ora è stata trasformata in una sala dove ogni tanto si tengono delle mostre”.

"Mi piace""Mi piace"

Mostre di un certo livello, vedo… Ma un po’ di rispetto per un luogo che fu sacro?

"Mi piace"Piace a 1 persona

grazie perchè questa sua riflessione mi ha dato occasione di rileggere lo straordinario racconto di sant’Agostino sulla conversione di Vittorino…

"Mi piace""Mi piace"

Una preghiera per il Conte Alessandro e per tutti noi che leggiamo questa pagina, davvero bellissima.

"Mi piace""Mi piace"

Se quei pupazzi vi paiono dissacranti, andate a vedere il bell’ altare (rito “giacobino”) nella Basilica dell’ Assunta in Gallarate.

Sulla comunione dei santi: p. Tognetti ha raccontato più volte che don Divo Barsotti, serissimamente, e senza voler stupire nessuno, pregava anche per le anime di antichissimi pagani, per un etrusco, per esempio. Il fatto è che il Barsotti, come il Torelli, avevano realmente la virtù della Speranza (quella teologale s’intende) , e credevano nelle promesse di NSGC.

Sul rapporto storia/poesia, mi scusi Fiorenza, ma qui la poesia deve cedere alla storia, storia minima ma storia, cioè realtà recuperata e non re-inventata o ri-creata, giacchè è la vita (meglio: la morte corporale) di UN uomo che qui incrociamo, e non l’ idea, o rappresentazione, universale.

"Mi piace"Piace a 1 persona

Mi scusi Lei, IMM, ma non ho mica detto che la storia deve cedere alla poesia, proprio come non dico, né potrei dire, né pensare mai, che in certi casi, come in questo, “la poesia deve cedere alla storia”. Intendevo dire “altro”, tutta un’altra cosa. Forse (ma forse anche no), potrei provare a spiegarmi meglio. Poi, chi vuole intendere, intenda.

"Mi piace""Mi piace"

Allora, che cos’è che fanno, secondo me, e con la stessa forza, storici e poeti? Fanno, sia gli storici che i poeti, i veri storici (come il nostro prof) come i veri poeti, quello che Michelangelo diceva di fare quando scolpiva.

Questo fanno, quando scrivono. Esattamente la stessa cosa.

Storici e poeti che, al di dei nostri schemi, io non potrei mai leggere come tra loro diversi e in concorrenza tra loro, o separati.

Per questo non accetto lo scherno (sì, certo, lui mi potrebbe rispondere che scherzava) con cui Leonardo, da storico, sembra (sembra!) guardare dall’alto in basso i poeti (“Morì: orsù, poeti, vi sfido. Scrivetelo voi, se ne siete capaci, un verso più concentrato e più definitivo di questo. Ma non è un verso, è un fatto. Quell’uomo morì”).

In più, lo sappiamo bene quanto spesso lui, da maestro, ricorra allo strumento pedagogico – o all’arte maieutica- della provocazione.

Comunque, ciò che li accomuna, storici e poeti, ciò che affratella entrambi all’artista, al grande artista che era Michelangelo, è il fatto (l’evidenza del Fatto) che, quando scrivono, cercando di restituirci l’identità di qualcuno, essi non aggiungono mai (MAI) nulla di “personale”, nulla del loro sacco: “tolgono”, invece. Liberano,. Non “fanno”, ma riportano in luce, estraggono l’essenziale, ciò che non muore. Anche quando scrivono “morì”.

Scusami prof, se cerco di interpretare quello che tu ci dici.

Buona Festa a tutti.

"Mi piace"Piace a 1 persona

Scrivevo senza essermi accorta che mi avevi già risposto, prof. Ti ringrazio ora.

In più, ora che mi rileggo, vedo che aveva ragione il mio babbo quando diceva: “te, nella foga, tu ti mangi le parole”. Ho scritto “al di dei nostri schemi”: credevo di avere scritto “al di là dei nostri schemi”. Mi son mangiata il “là”.

"Mi piace""Mi piace"

Articolo molto bello, da rifletterci.

“anche i giorni. Come è giusto, perché la vita umana è preziosa“

Questa è una riflessione davvero seria e ringrazio Leonardo per averla proposta; da tenere a mente.

Tocca poi un tema che oggi per alcuni è risibile e/o obsoleto, per non dire in nessun conto: i suffragi alle anime.

Ritengo nobile e utile provvedere anche a come suffragarsi la propria anima.

Un’ultima nota personale: io che orma io sono come il puffo brontolone, “io odio“, stavolta sono lieto perché non avendo alcuna idiosincrasia verso i titoli nobiliari, non ho dovuto attenermi nel commento alla solita malcelata ironia/spregio di cui sono solito fare sfoggio nei post che trattano di politica…

"Mi piace""Mi piace"

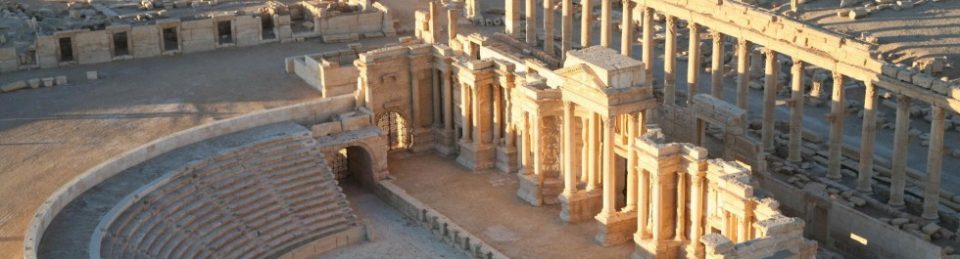

Tanto mi avevano colpito, sia quella chiesa ormai sede di mostre e quindi diventata piccola come dice Leonardo (“così piccola: quand’era piena di giovani sembrava, anzi no, non sembrava ma era molto più grande”) che il senso di scandalo in Alessandro (“Cosa ci fanno quegli orrendi pupazzi… ?”), (“… Ma un po’ di rispetto per un luogo che fu sacro?”, che non me la son potuta togliere dalla mente. Volevo capire, la volevo vedere.

Non avevo altre indicazioni che la foto ma, con quella, ecco che l’ho trovata.

Per l’autore dell’articolo che vi segnalo, la mostra, ora ospitata lì con il titolo Mutazioni e Liturgie (blasfemo anche il titolo), non è soltanto “un’esposizione di opere d’arte, ma un’esperienza di trasformazione e contemplazione”.

Non so voi, ma io…

Ridateci occhi che non hanno fatto nessuna “esperienza di trasformazione”. Occhi di bambino.

Ridateci “gli orrendi pupazzi”! Meglio loro.

Almeno, un po’di sdegno, di senso dello scandalo, della profanazione, negli innocenti ancora lo suscitano.

https://segnonline.it/mutazioni-e-liturgie-alabastro-di-spirito-matteo-bosi-e-larte-relazionale/

"Mi piace"Piace a 1 persona

Complimenti per la sagacia investigativa! Non so proprio come tu abbia fatto, da quella foto, a risalire alla mostra!

Comunque, a onor del vero, debbo dire che la parte di Bosi, cioè i quadri, vista di persona non mi è sembrata così male. Però è anche vero 1) che io di arte non capisco quasi niente e 2) ero più impegnato a guardarmi la chiesa, che è stata completamente restaurata e fa tutta la sua figura (all’architettura sono decisamente più sensibile).

"Mi piace""Mi piace"

Come ho fatto? Ho cliccato su quella foto e, poi, su “Cerca immagine con Google”. La prima “fonte dell’immagine” a cui mi hanno rinviato è stata proprio la mostra: si vede che è considerata una gran cosa, da mettere subito in evidenza. Delle mostre sull’arte dei nostri giorni io, invece, non so niente, e non ne voglio nemmeno sapere niente. Sono le uniche a cui non vado MAI. La chiesa, senza quella roba lì, deve essere molto bella.

"Mi piace"Piace a 1 persona

Non so se siano più sconcertanti e irritanti le “opere” o le elucubrazioni pseudo-intellettuali con cui vengono presentate come arte

Davanti a tante realizzazioni contemporanee che si autoproclamano “arte concettuale”, quando guardi e non capisci quello che stai guardando, e c’è bisogno che qualcuno stia lì a darti lunghe e improbabili spiegazioni, e comunque continui a non capire, mentre vogliono indurti a pensare che non sei abbastanza intelligente, che non sei sensibile all’arte, l’unica cosa sensata è il grido del bambino:” il re è in mutande”!

"Mi piace"Piace a 1 persona

Brava Fiorenza!

segnalerò la pseudo mostra ai curatori di messainlatino.it

"Mi piace""Mi piace"